[笔记]精神分析入门2

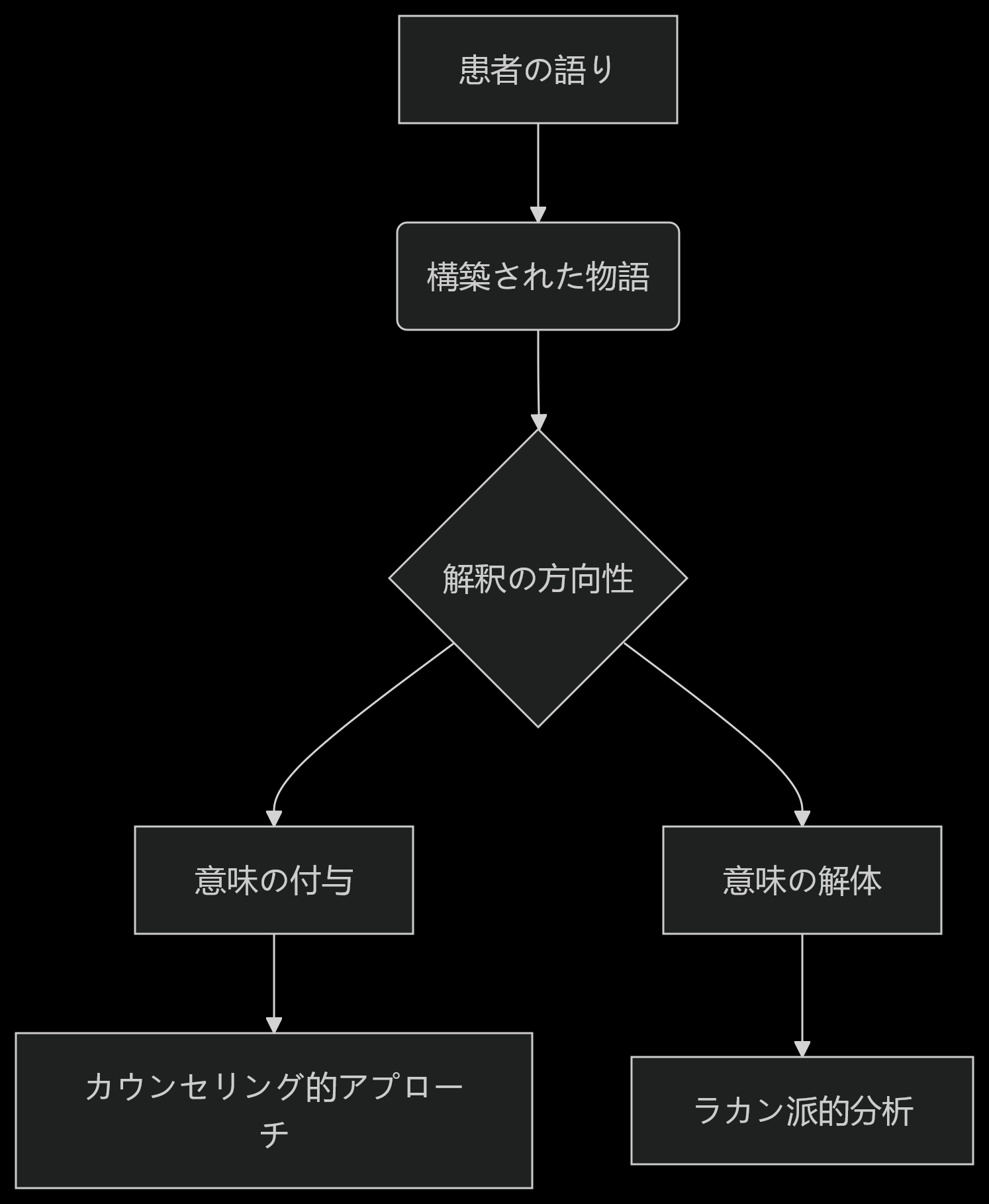

精神分析における「解釈」の本質的転回——意味から無意味へ

1. 通俗的な誤解:分析家は「隠された意味」を教える神官か?

一般的幻想:

「分析家が患者の無意識を解読し、『あなたの本当の欲望はこれだ』と啓示する」

→ 例:「猫の多頭飼いは出産願望の代替である」といった"解釈"現実:

このような解釈は、分析家の想像力の押し付けに過ぎず、真の分析的プロセスを歪める

しかしラカンに従えば、そうしたものは厳密な意味での解釈とは呼べません。精神分析の解釈とは、むしろ意味を切るようなもの、無意味なものを明らかにするようなものです。

患者は分析家によって自分の思考や行為の無意識的な意味を知るのではありません。そうではなく、むしろ意味があると思っていたことが、実は無意味なものでしかなかったことを自覚するのです。

精神分析セッションのリアルな風景 —— 「自由連想」という挑戦

1. セッション開始の儀式

物理的設定:

シンプルな椅子かカウチ(伝統的には横向きに寝る)

分析家は患者の視界の外(背後や斜め横)に位置

時計の音だけが響くシンプルな空間

2. 自由連想の実践的ジレンマ

唯一やってはならないのは、言うことを選ぶことです。頭に浮かんだことに対して意識的な批判を向け、何かを言わないでおくというのは自由連想の規則に反します。車窓に映る風景を何もかも伝える子どものように、頭に浮かんだことをすべてそのまま口に出す、というのが精神分析の根本的な規則です。

精神分析セッションの沈黙の意味 —— 「解釈」の本質的転換

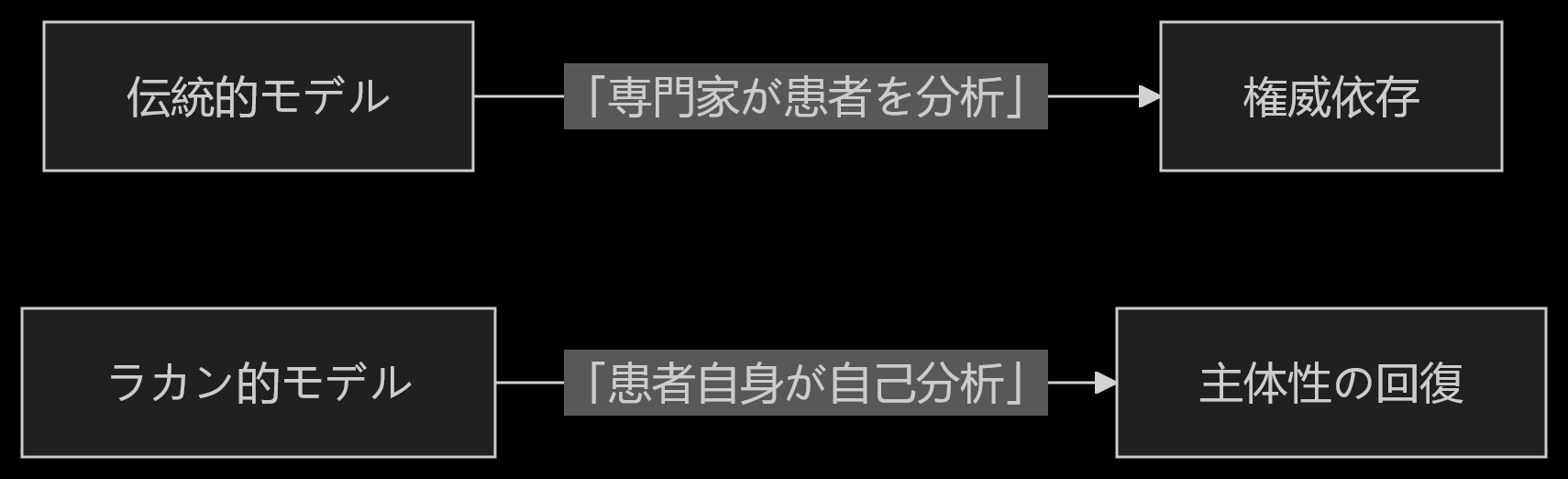

精神分析における「主体」の逆説——誰が本当に分析を行うのか?

1. 「分析主体(analysant.e)」という革命的概念

言語的意味:

フランス語の現在分詞形(能動的進行形)

「分析している人」という動的ニュアンス

臨床的意義:

分 析 家 は 「意 味 を 持 った 解 釈 」 を 患 者 に 与 え な い の で す 。 も し 患 者 の 話 に 意 味 づ け し て し ま え ば 、 患 者 を 支 配 す る こ と に な っ て し ま い ま す

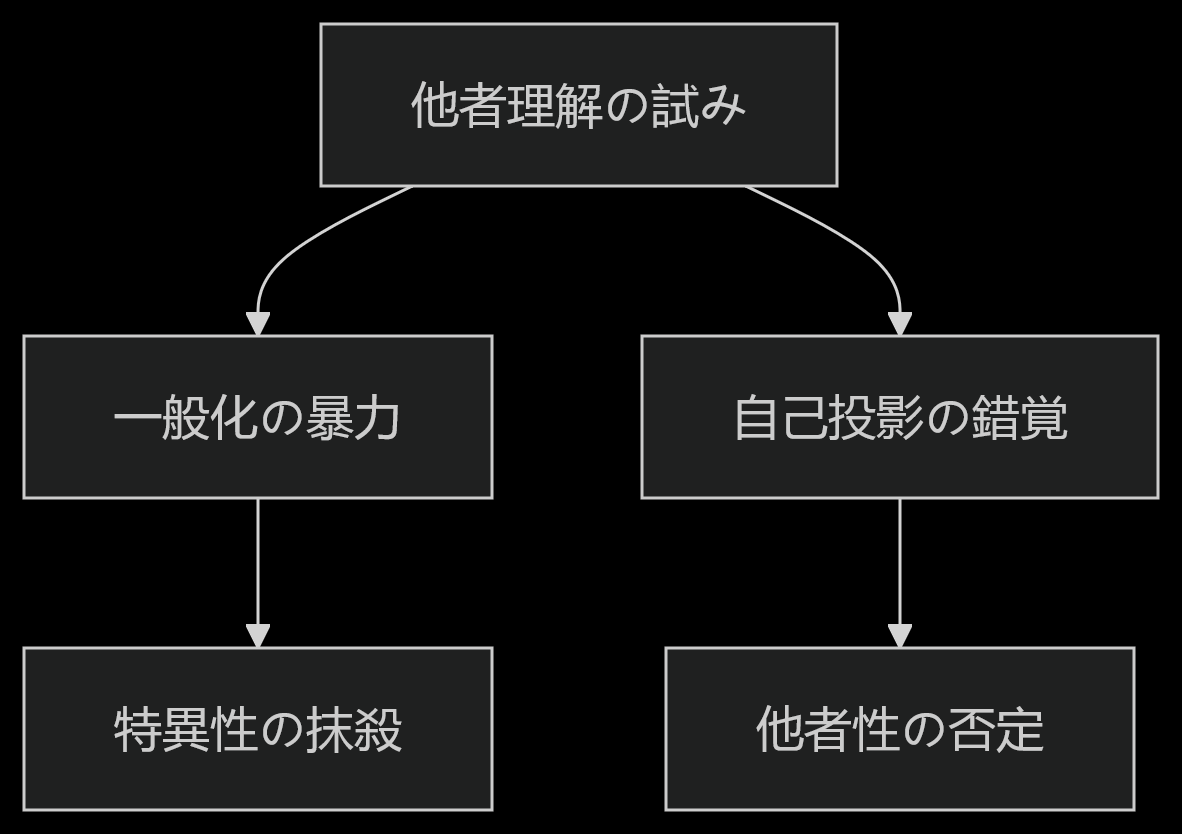

他者理解の不可能性と精神分析の倫理

1. 他者理解の根本的限界

だから、いたずらに他人を理解したり共感したりすると、他人が持っている特異性を殺すことになります。

理解や共感は、結局他者の他者性(これは「異質性」と考えてもよいでしょう)を排斥することにしかなりません。

患 者 を 理 解 し て は い け な い

精 神 分 析 が 目 指 す も の は 、 患 者 の 理 解 で は あ り ま せ ん 。

精 神 分 析 が 目 指 す も の 、 そ れ は 患 者 の 特 異 性 に 他 な り ま せ ん。

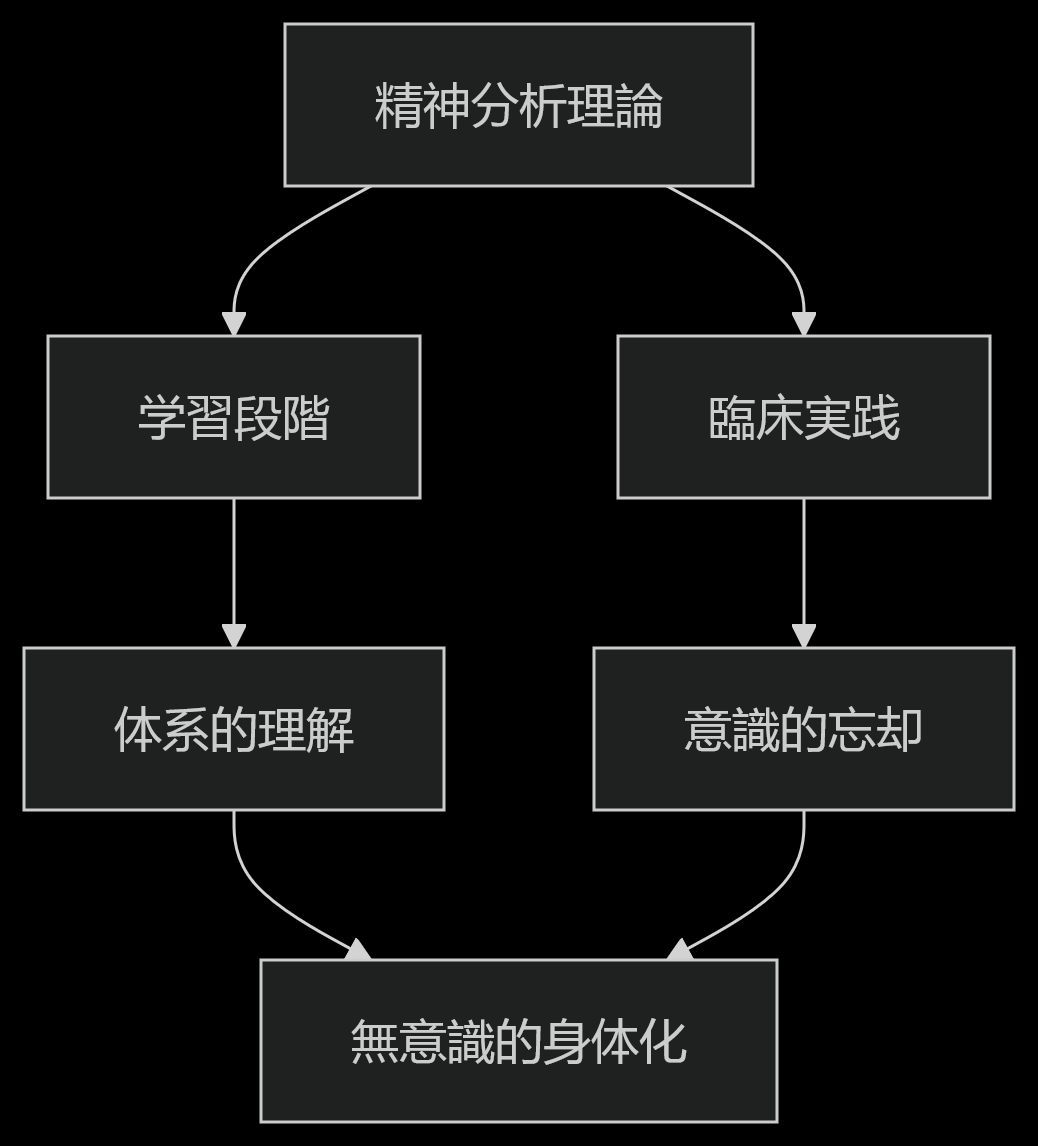

精神分析理論の逆説的価値——「忘れるための知識」としての理論

1. 理論の二重性

患 者 の 話 は 、 意 識 的 に 聞 く の で は な く 、 自 分 自 身 の 無 意 識 を 働 か せ な が ら 聞 く べ き な の で す

「精神分析において理論は必要だが、それを使って患者を型にはめるためにあるのではない」

「むしろ理論と特異性の緊張関係をつくり、そこから新しい生を引き出すためにある」

という、とても重要なポイントを説明しています。

む し ろ 分 析 家 は 、 特 異 性 と 一般 性 と を あ え て 衝 突 さ せ 、 こ の 衝 突 を 通 じ て 特 異 性 が 姿 を 現 す よ う に 分 析 を 方 向 付 け る べ き で す

精 神 分 析 の 目 標 は 、 〈新 し い も の 〉 を 生 み 出 す こ と で す

◆ 特異性と〈新しいもの〉の出現

特異性とは、理論や常識から逸脱した「まだ存在しなかったもの」。

精神分析の目標は、患者が**思ってもみなかったような新しい言動や考え方=〈新しい生き方〉**を見つけること。

それは反復的で苦しい〈同じようなこと〉から抜け出す契機になる。

◆ 分析家の役割:理解しない他者になる

分析家は、普通なら共感できることにもあえて共感せず、**「意味を切る」**ことによって、患者の発言に揺らぎを生じさせる。

それにより、患者は自分の発言や考えを見直し、「もっと他のこと」を言えるようになる。

分析家は患者の抑圧された真実を「知っている」わけではなく、発言に切れ目が入る瞬間(新しいものが生まれる瞬間)を見つけようとしている。

解 釈 と は 〈思 い も よ ら な か った 新 し い こ と 〉 を 言 う よ う 、 患 者 を 促 す た め の も の で す 。

決 し て 共 感 し な い よ う な 他 者 が い る こ と で す 。 こ う し た 意 味 で の 他 者 に な る こ と 、 そ れ が 分 析 家 の 役 割 で す

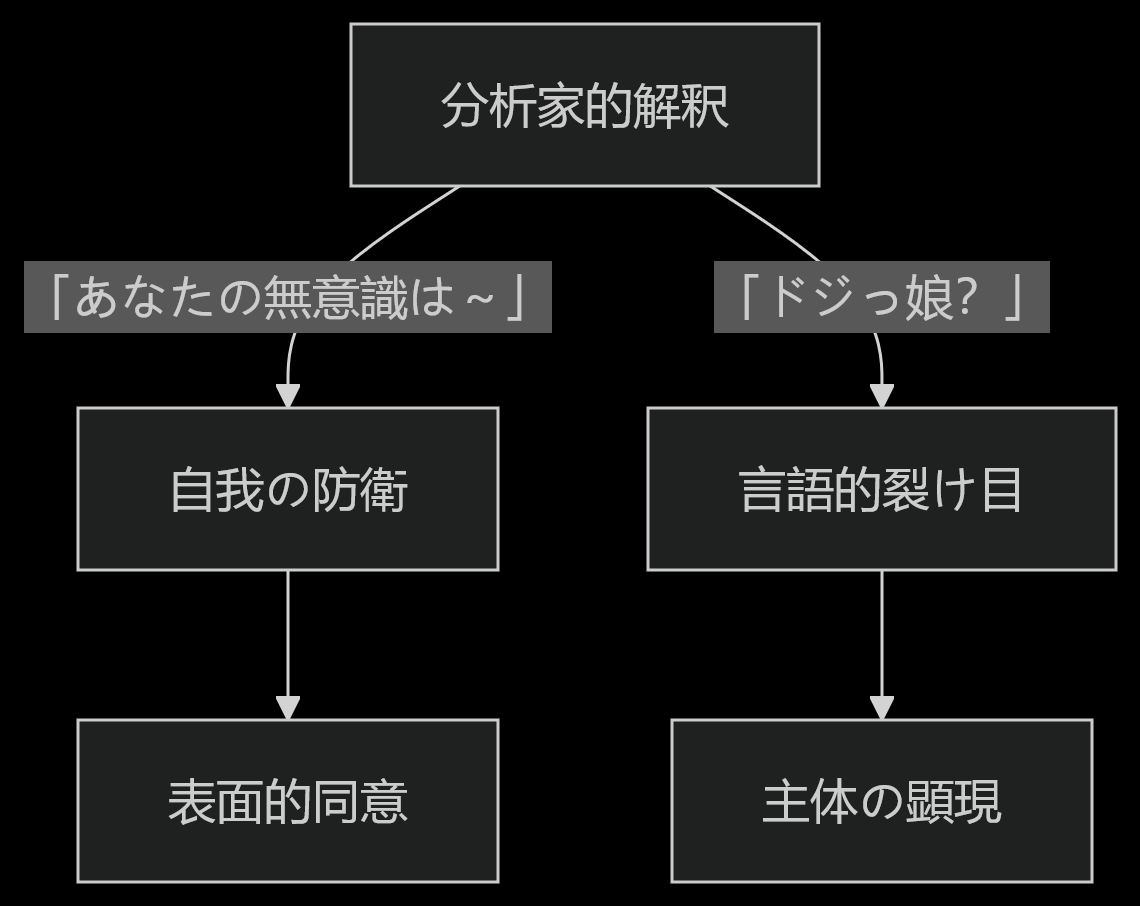

解釈に「意味」はない

ラカン的な分析において、解釈は意味づけのために行うのではない。

解釈は「ほう」と頷くだけでもよく、また、話の本筋とは無関係な細部に言及してもよい。

重要なのは、患者の無意識の裂け目を生じさせることであり、意味のある回答を返すことではない。

◆ 解釈の例

例えば、患者が重い感情について話している最中に、「帽子をかぶってた? よくかぶるの?」と、無関係に思える帽子に言及する。

本人は帽子に何の注意も払っていなかったが、その問いかけをきっかけに、思いもよらなかった新しい問題(たとえば「外見へのこだわり」「防衛のシンボル」など)が浮かび上がるかもしれない。

◆ なぜ突飛な解釈をするのか

分析家は、患者が語った筋道に乗らないようにするために、意図的に突飛な反応を返す。

それにより、患者は「自分が何を言っていたのか」を改めて考えさせられ、無意識的な思考や欲望が引き出される。

これが「思ってもみなかった新しいことを言えるようになる」ための装置となる。

◆ 共感とそのリスク

通常のカウンセリングでは「共感」することが重視されるが、共感は安心を与える一方で、現状維持を助長しうる。

つまり、共感されることで「症状を語り続けるだけ」で終わり、根本的な変化が起きないリスクがある。

ラカン的分析では、あえて「共感しない」「話の文脈をずらす」ことにより、患者を日常的な反復から脱出させようとする。

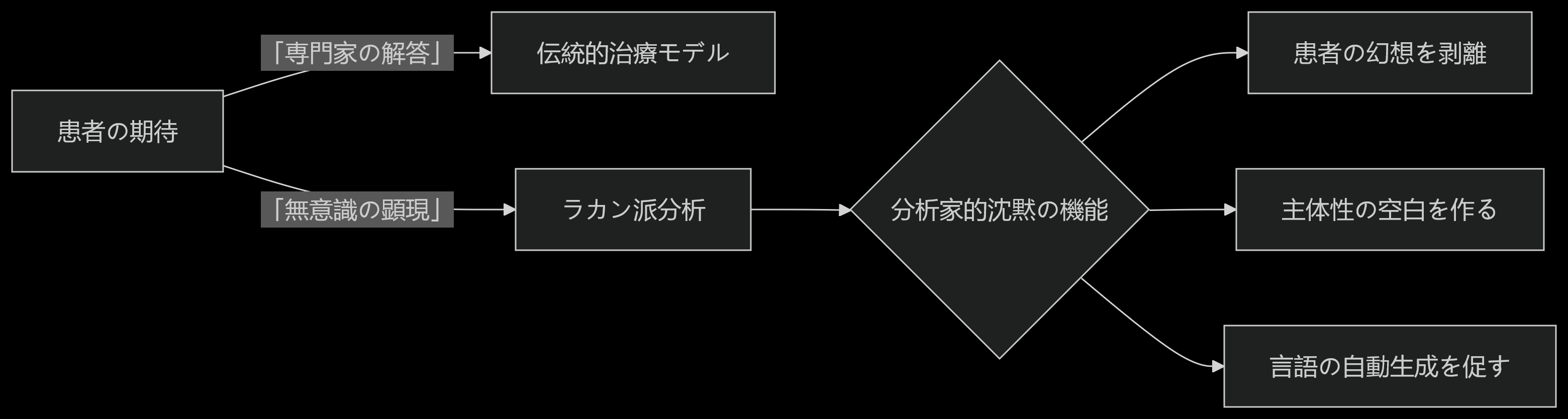

変動時間制セッションについて

ラカン派ではセッション時間を固定せず、患者の話の途中で突然終了する(変動時間制)。

セッションを「切る」こと自体が強力な「無言の解釈」になる。

予定された話の流れや、患者が「言おうとしていたこと」を断ち切ることで、患者は何気なく発した一言に向き合わざるを得なくなる。

そこから、新たな意味や思考が生まれる契機となる。

伝統的なカウンセリングとは違い、親身な共感を目指すものではない。むしろ、「意味づけを中断する」ことによって変化を促す。

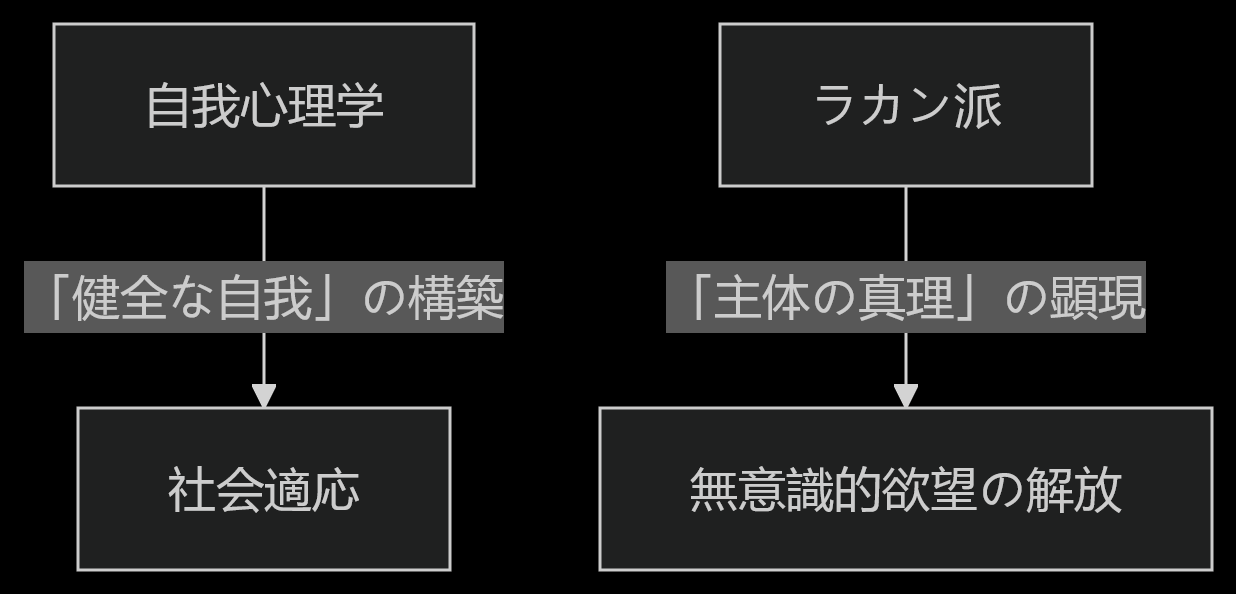

自我心理学の限界 自我(moi) 主体(sujet)

自我心理学は、精神分析の目的を「自我の強化」「調和的・適応的な人格形成」としていた。

しかしラカンは、人間には必ず無意識という「調和できないもの」がある以上、真の意味で調和的な生き方など不可能と考えた。

自我に支配された治療では、「自我が受け入れられる範囲内の新しさ」しか生まれず、根本的な変容は起こりえない。

2. 理論的対立点の比較表

こ れ は 自 我 に よ る 支 配 に 重 き を 置 く 考 え 方 で す 。 つま り 自 我 心 理 学 的 な 精 神 分 析 治 療 が 目 指 す の は 、 ① 患 者 が 精 神 分 析 の 力 を 借 り て 無 意 識 と いう 「ま と も で は な いも の 」 を 自 分 の 中 に 発 見 し 、 ② 自 我 の 強 化 に よ っ て 患 者 が 「ま と も で は な いも の 」 を 制 御 で き る よ う に な り 、 ③ 結 果 と し て 患 者 が 「ま と も 」 に な る こ と で す 。 そ し て 、 何 が 「ま と も 」 で あ る か の 大 き な 基 準 が 「そ の 人 の 自 我 が ど れ だ け 調 和 的 で 適 応 的 で あ る か 」 で す 。

精神分析において主体とは何か

し か し 精 神 分 析 で い う 主 体 に は 「能 動 的 な も の 」 「統 御 す る も の 」 「理 性 的 な も の 」 「意 識 的 な も の 」 と い う 性 格 が 全 く な い と お 考 え 下 さ い

そ れ で も 、 ほ ん の 一 瞬 、 何 か の ハ プ ニ ン グ の よ う な 形 で 、 ふ と 主 体 的 な も の が 姿 を 見 せ 決 し て 見 つ か り ま せ ん 。 と は 異 な り 、 潜 在 的 な も の と し て の み 存 在 し て い ま す 。 だ か ら 、 ど こ か に 主 体 を 探 し て も 主 体 は 、 普 段 は 存 在 し て い ま せ ん 。 存 在 し て い る と し て も 、 一 般 的 に 存 在 し て い る 事 物 う よ り も 、 〈 生 じ る も の 〉 で あ る と 考 え る べ き で す 。 哲 学 的 に そ こ ま で 正 し い 表 現 と 言 え る か わ か り ま せ ん が 、 主 体 は 〈 存 在 す る も の ) と い だ か ら で は 主 体 は 〈 生 じ る 〉 も の で あ る

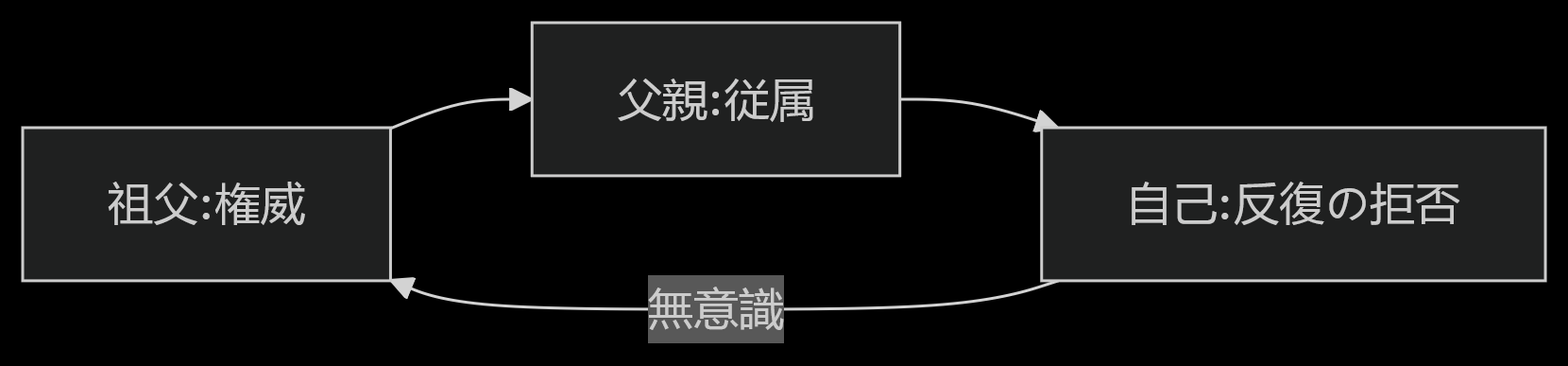

遺産受取り=父親との同一化=女性的立場の受容 という無意識的等式。

2. 効果的な分析的介入の特徴

4. 現代社会における「もう一つの自分」の発見

SNS時代の自己呈示:

1. 主体的瞬逝性与不可捕捉性

主体是瞬间闪现的:主体并非持续存在的实体,而是在无意识中短暂显现又立即消逝的“事件”。当试图用语言或意识去固定它时(例如通过自我分析或解释),它已逃逸无踪。

自我≠主体:即使通过分析揭示新的自我形象(如“我蔑视父亲”或“恐惧女性化”),这仍是自我层面的认知,而非真正的主体。主体总是“他者”——存在于自我之外、未被符号化的剩余。

2. 无意识主体的悖论

无意识的主体被不断压抑:即便发现无意识中的新主体(如对父亲的憎恶),这一发现本身会立刻成为新的压抑对象。主体永远处于“被遮蔽”的状态,其位置随压抑动态偏移。

“伪主体”与“真主体”的误區:传统观点认为“自我是伪主体,无意识是真主体”是片面的。实际上,只有自我存在,而主体仅以潜在性(potential)和瞬间性(momentary)的方式“发生”,无法被本质化。

3. 精神分析的实践意义

捕捉痕迹而非实体:分析者无法直接观察主体,只能通过裂隙(如口误、记忆中断、矛盾言行)间接感知其痕迹。主体在“说出的内容”与“未说出的欲望”之间的落差中显现。

二重性(Duality)是关键:主体性体现为自我内部的断裂(如“一个我说A,另一个我说B”)。临床工作中,重要的是承认这种分裂,而非强行统合。

1. 特异性(特異性)的核心矛盾

定义:

每个人本质中无法被普遍化的独特部分

与"一般性"(社会/语言规范)对立

2. 一般性世界的缺陷

形成机制:

通过语言/自我建构(他者视角的"自己")

代价:牺牲特异性 → 产生"根本性的不适感"

表现:

社会标准带来的压抑(例:"成功人士"模板)

症状作为被排除特异性的回归(失言、身体症状等)

3. 无意识主体的显现方式

特征:

以"故障"形式出现(口误、梦境、分析中的中断)

瞬间性 → 需分析家快速捕捉

隐喻:

"双重性":说A时隐含的"非A"

"完全新的东西":无法被既有符号体系解释

4. 精神分析的目标

核心任务:

让特异性"撕裂一般性世界"(而非彻底抛弃一般性)

治疗逻辑:

5. 关键结论

特异性不可消除:

完全压抑 → 症状加重

彻底放任 → 社会孤立

savoir faire(get along)一般 性 の 世 界 の 中 で の 暮 ら し に 侵 入 し て く る 特 異 的 な も の

解决方案:

特 異 性 と の 上 手 い 付 き 合 い 方

例:艺术创作、社会变革、个性化生存策略

只有主体自身能找到答案(分析师作为向导)

评论